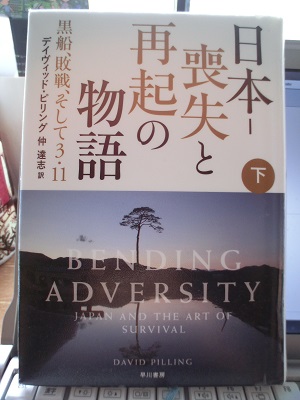

『日本-喪失と再起の物語』(下)

書名:『日本-喪失と再起の物語』(下)黒船、敗戦、そして3.11

著者:ディヴィッド・ピリング(英フィナンシャル・タイムズ紙アジア編集長)

訳者:仲達志(翻訳家)

出版社:早川書房(2014年10月25日初版発行)

下巻も上巻同様、あるいはそれ以上に興味深く読んだ。原文は英語だが、日本語訳も見事に翻訳されており、うなった。どの章も含蓄があるものの、第6部「津波のあとで」に収められている第15章「市民たち-新たなる社会の胎動」は共感した。

著者は「もはやあらゆる面で、政府は信用を失っていたと言った方がいいかもしれない。国民はすでに従来の政治システムに不信感を抱くようになって久しかったが、震災後の政治家たちの仕事ぶりを見て、ますます失望感を深めた。それは、日本の国民は、実は彼らの上に立つ指導者層よりも有能で頼りになるのではないかという、かなり前から水面下で取りざたされていた考えを助長した。日本が抱える問題の多くは、政治家たちのいない所で取り組んだ方がいい解決策が導けるのではないかというわけだ」とした上、「かつては決して判断を誤らない、経済的奇跡の後見人と見なされた官僚への信頼も失墜した。あまりにも多くの役人たちが無能さと不誠実さを露呈し、国民はその両方に激しく失望すると同時に、急速に忍耐の限界に近づいていた」と指摘。

2009年に民主党が政権の座に就いたものの、わずか3年で政権を手離した。「国民にとって失望の対象は民主党だけではなかった。政治家全般に対する大きな失望感が全国に広がっていたのである。過去数十年にわたって少しずつ明確な形を取り始めた1つの考えが、政府の津波被害への対応によって確信を持って語られるようになった。朝日新聞の論説委員(当時)を務める三浦俊章は、それを次のよに表現してみせた。『日本人は個人としてはそれぞれ驚異的な力を発揮したと思いますが、1つの集団としては混乱の極みにありました』。日本は弱い個人の集まりだが、集団的には強さを発揮すると考えられることが多いと三浦は言った。しかし、実際にはまさにその正反対のことが起きていたのであると。結局、津波は、日本が強い個人と弱い政府の国であることを際立たせたのだった」。

「日本の国民は『リーダーなしでもやっていく』方法、つまり自らを組織化する方法を複数のやり方を通じて学びつつあった。日本人にはこれまで受動的で社会的序列をあまりにも尊重しすぎるという評判が付きまとっていたし、それは必ずしも不当な評価とは言えなかった。ところが、その日本国民の間で、ゆっくりと、だが着実なペースで、『市民社会』が形成されつつあるようなのである。それはまた、社会的現実の変化を国民が理解し、対応しようとしていることの表れでもあった」と指摘した。

著者は、鳩山が2009年に行った所信表明演説で有権者を「市民」と呼んだことを引き合いに出し、同志社大学の浜矩子は、「国民とは国に属する人々」、「社員は会社に属する人々」だが、「市民は自分以外の誰にも属さない」とし、「国や企業の支配を受ける人々の中から、徐々に市民が姿を現しつつある」と主張していると書いた。

「あらゆる階層や職業の人々の間で、自分の運命は自分で切り開こうとする兆候が現れ始めていた」とし、1995年の阪神・淡路大震災で元年と言われたボランティア活動がまざましい発展を遂げ、2011年にはより「新たなレベルのプロ意識、組織力、社会的正当性、そして制度化に到達した」ことを一例に挙げた。

「本書は英語圏の読者に対して、日本の真の姿を伝えるために書かれた本である。著者は、この国が歴史的に何度も大きな危機に直面しながら、驚くべき強靱さと回復力を発揮してきた事実を検証し、『失われた20年』の意外な実像にも迫っていく。東日本大震災についても、日本が『喪失と再起』を経験してきた一番最近の例としてかなりのページを割いている」(訳者あとがき)。

「本書を手にする読者は、著者の鋭い観察眼と巧みな語り口、それにイギリス流の乾いたユーモアに魅了され、時間を忘れてぐいぐいと引き込まれていく」(同)。とにかく普通に読んで面白い。「しかも、読み進めていくうちに、自然と日本に対する理解が深まるような仕掛けがそこかしこにちりばめられている。それは漫然と日常を送っていれば、この国の人間でさえ容易にたどり着けない到達点かもしれない」(同)。

ジャーナリストならこんな本を一生のうちに1冊でいいから書いてみたいと思うはずだ。自分のジャーナリスト人生のすべてを凝縮させ、発酵させた成果物だ。良くも悪くもジャーナリストとしての仕事の総決算だから、評価が高くても低くてもそれを引き受けなければならない。それはきついことだが、日本および日本人の喪失と再起の物語は著者にあえてそれに挑戦したくなる気持ちを起こさせたということだろう。

著者もそういう気持ちにならなければ、これほどの著作を生み出すことは不可能だ。そういう気持ちになるというのは大変なことだ。ジャーナリストの端くれの1人として、こういう大きなテーマに久しく挑戦していないことを思い出した。問題意識が劣化しているせいにちがいない。頑張らなくちゃ。