3万冊を読み100冊を書いて考えてきた立花隆の『知の旅は終わらない』

立花隆は味のある人物だ

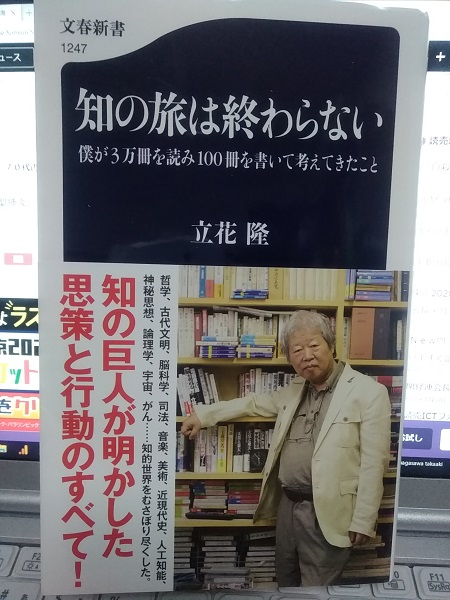

作品名:『知の旅は終わらない』僕が3万冊を読み100冊を書いて考えてきたこと

著者:立花隆

出版社:文藝春秋(文芸新書)

2020年1月20日第1刷発行

「僕はいまでいう現代哲学的な意味での”ノマド(遊牧民)”であるし、当時は珍しかった”フリーター”の走りなのです」と言う立花隆氏(79)。1940年5月に長崎県に生まれ、64年に東京大学文学部仏文科卒業後、文藝春秋に入社すれど、66年には退社し、67年東京大学文学部哲学科に学士入学。在学中から文筆活動を始めた。

「考えてみれば、書くという仕事も、まさにノマドそのものであるともいえます。山ほどの好奇心を抱えて、その好奇心に導かれるままに仕事をしてきた。それが僕の人生なんですね」。

立花隆(本名・橘隆志)はジャーナリストであり、ノンフィクション作家であり、評論家だ。「知りたいという根源的欲求は人間にとって性欲や食欲と並ぶ重要な本能的欲求であると位置づけ、その強い欲求が人類の文化を進歩させ科学を発達させた根源的動因と考える。その類いなき知的欲求を幅広い分野に及ばせているところから『知の巨人』のニックネームを持つ」(ウィキペディア)

私のこのブログも「好奇心こそ力の源泉blog」と銘打っているが、立花隆を意識したことはない。残念ながら欲求水準がそれほど高くなく、しかも政治、経済、生命、宇宙論まで対象が幅広かった氏とは比べものにならない。

がんに罹るも、世界最前線の研究者たちを取材して、がんの正体を突き止めようと活動する姿は余人を持って代えられない。

彼が物書きの道を進むのも文藝春秋に入社し、2年間で退社したことと深い因縁がある。彼は文春の刊行する『週刊文春』特集班で「足(アシ)と呼ばれる取材記者をやり、「書き」と呼ばれるライター兼司令塔を勤めた。

「初めのうちは取材してものを書くことがたのしかったけど、自分が興味を持てるテーマはだましも、たとえば野球とか何の興味もないテーマでも、命令となればやらなければならない。それは本当に苦痛で、それが辞めるきっかけの1つでもありましたね」。1966年9月30日、彼は依願退職した。

文春を辞めて、東大の哲学科に学士入学する。なぜ哲学科なのかというと、「僕はもともとが哲学的思考をする人間だったし、2年半の週刊誌生活の中で世俗的なことに首を突っ込みすぎたから、少し形而上的なことを考えたくなったということですね」と語っている。

学士入学をして哲学科を出て、そのまま大学院に行くつもりだったが、日本の学界では、ボス的な東大教授が若い学者の人事を動かしていて、ボスといい関係にならないといい大学に行けない実情が分かってしまった。

そんな頃(昭和44年)に『諸君!』の創刊という大きな転機があった。初代編集長が田中健五さん(後に文藝春秋編集長、週刊文春編集長、文藝春秋社長)でした。彼が初代編集長になった頃、僕は編集部にしょうちゅう出入りしていた。

編集部は手が足りなかったので、聞き書きのまとめから、リライトとか、頼まれ仕事をしていた。そしてときどき署名原稿を依頼されて、「これが世界最大のシンクタンクだ」「宇宙船地球号の構造」「石油のすべて」「『少年マガジン』は現代最高の総合雑誌か」とか数多くの記事を書いた。

この「文春+立花」という強力な関係がその後、彼が文春で100冊の本を出していく下地になっていく。

文藝春秋のホームページに本書の紹介文が掲載されている。それを読んで脱帽した。私には彼を要約できない。

「立花隆を要約するのは非常に困難である。まさに万夫不当にして前人未踏の仕事の山だからだ。時の最高権力者を退陣に追い込んだ74年の「田中角栄研究ーその金脈と人脈」は氏の業績の筆頭として常に語られるが、ほぼ同時進行していた『日本共産党の研究』で左翼陣営に与えた激震はそれ以上のものがある。

『宇宙からの帰還』にはじまるサイエンスものでは、『サル学の現在』でサルと人間に細かく分け入り、『精神と物質 分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか』でノーベル賞科学者の利根川進に綿密な取材を施し、『脳死』では安易な脳死判定基準に鋭く切り込んだ。科学を立花ほど非科学者の下に届けてくれた書き手はいない。浩瀚な書物である『ロッキード裁判とその時代』『巨悪vs言論』『天皇と東大』『武満徹・音楽創造への旅』は余人の及ばない仕事であり、また旅を語っても、哲学、キリスト教、書物を論じても冠絶しておもしろい。

立花隆はどのようにして出来上がったのか、そして何をしてきたのかーー。それに迫るべくして、彼の記憶の原初の北京時代から、悩み多き青春期、中東や地中海の旅に明け暮れた青年期、膀胱がんを罹患し、死がこわくなくなった現在までを縦横無尽に語りつくしたのが本書である。彼が成し遂げた広範な仕事の足跡をたどることは、同時代人として必須なのではないだろうか。」