【Nスペ】バブル時代にタイムスリップし過去を追体験する新感覚ドキュメンタリー『東京ブラックホールⅢ』

■「バブル時代」にタイムスリップ

NHKスペシャル『東京ブラックホールⅢ1989-1990~魅惑と罪のバブルの宮殿~』を1日夜視聴した。NHKは5年前の17年8月20日に『戦後ゼロ年東京ブラックホール1945~1946』、19年10月13日には『東京ブラックホールⅡ破壊と創造の1964年』を放送している。

いずれも俳優・山田孝之氏が最新デジタル技術で「歴史映像」の中にタイムスリップし過去を追体験する新感覚ドキュメンタリーだ。どちらも視聴したと思って検索したが、残念ながら見ていないらしい。あるいはブログを書く時間が無かったのかもしれない。

バブル景気は実はよく分からない。知らないわけではないが、ちょうど1985年10月から1990年1月まで英国に駐在していて、日本にいなかった。日本からやってくる人が日本の地価が高騰しているとよく話をしていたことは覚えている。

90年頭に帰国すると、確かに東京都板橋区の2LDKのマンションは元値の3倍くらいに高騰していた。地価が高騰しても少しも嬉しくない。売ったらもうかるにしても、住むところがなくなる。それは困るが、買おうにも高すぎて買えないのだ。

5人家族が住むために同じ団地内の3LDKのマンションに転居したかったが、売値が8000万円もして、とても買えるような値段ではなかった。

結局、5人家族に2LDKは狭すぎ退去するしかなかった。子どもたちに1人1室欲しかった。そこで月額23万円を払って4LDKの賃貸マンションに移った。そこで3年間賃貸生活を送った後、自宅購入に踏み切った。

■自宅購入もたまたま

自分ではとても自宅を買えるほどのお金もなかったし、貯蓄に励むことができた唯一の機会だったロンドン時代も現地でなければできない生活を楽しんだ。マイホームは夢のまた夢だった。

ロンドン時代にせっせと貯蓄に励み、帰国後自宅を買った知人もいたが、そのような貯蓄生活をする気にはまるでならなかった。週末やまとまった休みが取れると、まず旅行をした。

帰国後、たまたま冷やかしで訪れた住宅展示場で営業マンと話をしているうちに自分でも自宅を購入できるのではないかと思うようになっていた。セールストークにはまったかもしれない。営業マンが練馬区内に土地を見つけ、結局そこに自宅を建てた。現在住んでいる家だ。

巨額の借り入れをしたが、住宅ローン金利が低く、なぜだかそれほど返済はきつくなかった。バブルの前は8%台の金利だったが、バブルが弾けると1~2%台の金利。金利が高騰すれば大変だったが、どういうわけか予想が外れ、しかも超低金利が20年も続いた。これでどれほど助かったことか。

バブル景気・バブル経済は土地や資産価格が投資により経済成長を超えるペースで高騰し、実際の経済状況から乖離。その様子が中身がなく膨らんだ泡(バブル)に似ていることから、こう呼ばれている。

バブル景気は日本の過去最高の好景気だったという。株価や土地が高騰し、土地神話を招いた。設備投資や新しい事業を展開しなくても土地に投資するだけで利益が得られた。借りたお金で土地を次々と購入する「財テク」が大流行した。

■財テクに精出す企業

山田孝之演じる若者がタイムスリップするのは1989年から1990年のバブル時代。経済成長は先進国で最も高く、国民全体が多幸感に浸っていた。若者がディスコで踊り狂い、バーでは高級シャンパンが次々に抜かれた。

男たちを虜にする「魔性の女」と呼ばれる女子大生も現れた。本人は「プリティ・ウーマン」の主人公になった気分だという。「好きだという表現を形で表しているのがプレゼントだったり、お金だったりする。財力のある男の人が私のことを好きなんです」とその1人である川添明子さんは語る。

明日は今日よりもっと楽しいことがあるはず。東京を幸福感が覆っていた。東京が振りまくマネーの力は引力となって世界中のモノ、金を吸い寄せる。日本の迷走の元凶とも言えるバブル。これは本当に空虚な繁栄だったのか。

懐かしいプリンセス・プリンセスの「ダイヤモンド」を聞きながら、おかしげなカーナビに先導され、真夜中の東京を走るトラック野郎・タケシ。迷い込んだのは1989年1月7日の渋谷交差点だった。誰もマスクをしていない。新元号が「平成」と命名された時代。

タケシは今バブルにいる。1986年から89年まで続いたバブル。それは日本経済が世界の頂点に立った束の間の繁栄の時代だった。プラザ合意後の金融緩和であふれ出したマネーが土地や株に流れ込む空前の高騰をもたらしていた。

土地の資産額は1060兆円から2267兆円へと2倍に膨れ上がった。日経平均株価は3倍に急上昇した。企業は本業そっちのけで投資で稼ぎ、財テクに精を出した。絵画の入った5億円の福袋まで現れた。

当時の金余りを象徴する出来事がある。住宅街の竹藪から1億3000万円の札束が発見されたのだ。5日後には8000万円も見つかった。通販会社の社長が脱税の調査が怖くなり竹藪に2億円を超える金を遺棄したのだ。

国民1人当たりのGDPはついにアメリカを超えた。世論調査によると、日常生活の中で悩みや不安を感じていないと答えた国民は51%。調査が始まった昭和33年以降、半数を超えたのはこの時期だけである。

■街では地上げが横行

誰もが欲望を隠そうとしていない。タケシは銀座のキャバクラで客に絡まれていたホステスのひとみを助ける。その結果、ひとみと店に隠れて付き合っていたバーマンの古ぼけたアパートに転がり込む。バブルの恩恵は貧しい若者には及んでいない。

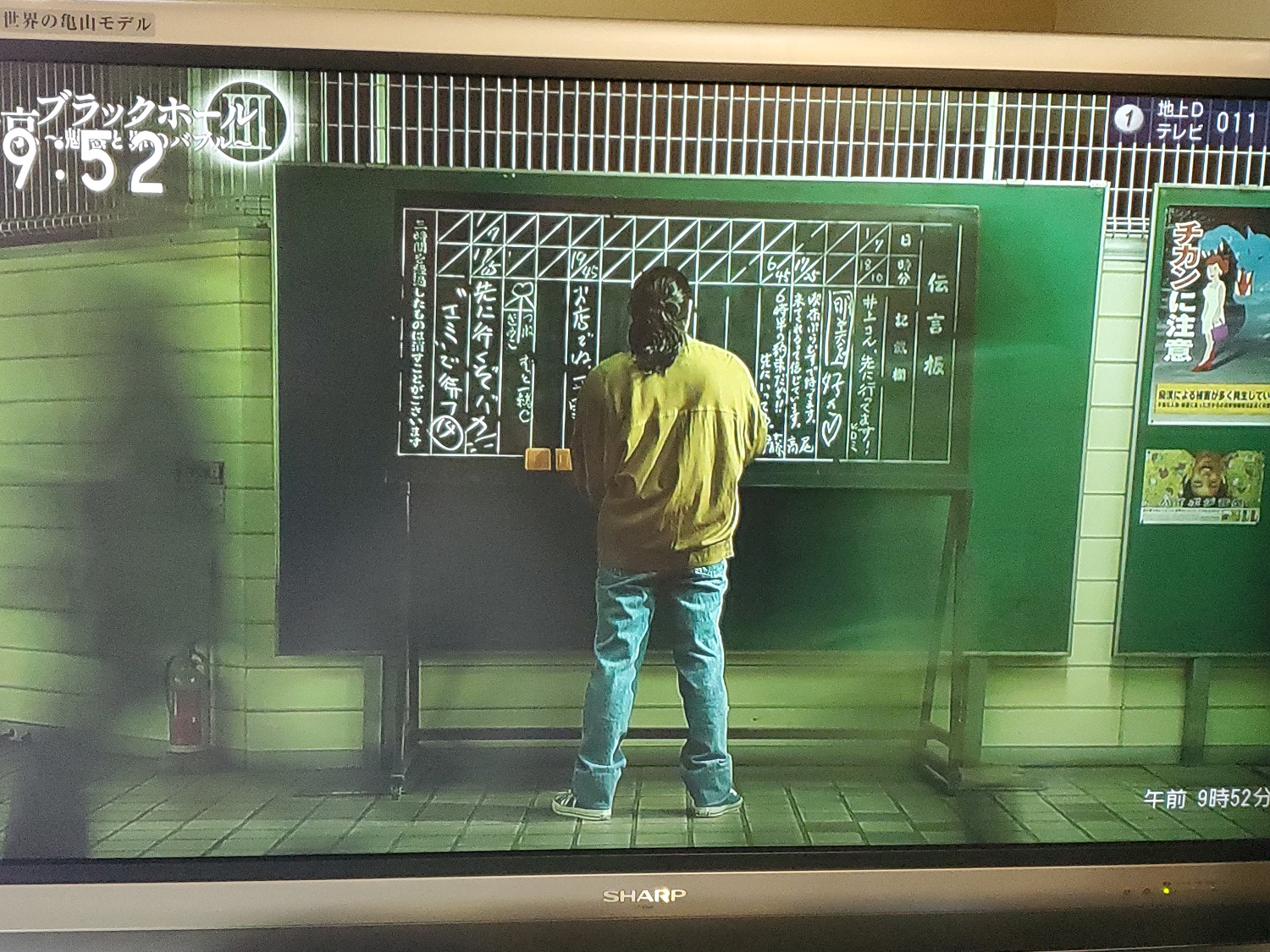

街に出ると、サラリーマンが話をしていた。トランシーバーだと思ったら、携帯電話だった。街は空き地だらけ。建物をつぶしては建て替える。東京は過去をなくし続けているようだ。

地上げが横行していた。数カ月後にはきどったビルが現れているのだろう。「地上げ屋は人が住んでいる所をここはもう買いましたよって言って脅したりして立ち退きさせて、黒幕の人からへへへってお金をもらうんだ」(街を案内してくれた子ども達の証言)

テレビではバカラで大勝ちした不動産業者・柏木昭男氏のニュースを放送していた。彼は世界中のカジノで大暴れしていた。彼に対決を挑んだ男が現れた。不動産王ドナルド・トランプ氏。世界で我が物顔で振る舞う日本人を叩き潰したい気持ちがあったという。

彼は数学の確率論まで使って勝利を画策した。柏木氏はトランプ氏に敗北し、十数億円を失った。2年後自宅の台所で日本刀で滅多斬りにされた姿で発見された。数十億円の借金を抱えていたという。

日本のバブルの特徴は裏社会が大きく関わっていることだった。

■大きな存在感を増した女性

この時期、大きく存在感を増したのが女性だった。六本木やウオーターフロントに乱立したディスコに扇情的な服装に身を包んだ女性たちが大挙して現れた。「魔性の女性」といわれる女子大生も現れた。

アッコちゃん。「魔性の女に見えないところが魔性なんですよ」。魔力にやられた男がどれほどいたか。川添明子氏。地上げの帝王と言われた実業家の早坂太吉氏や音楽プロデューサー、川添象郎氏など。アッコちゃんは川添氏と結婚した。

「お金は一種のエネルギーじゃないですか。好きな人に自分のエネルギーを使う行為。好きだという表現を形で表しているのがプレゼントだったり、お金だったりするので、嫌いな人にはそのエネルギーを与えないから」と明子氏は言う。

新聞を調べてみてもバブルという言葉は89年に3回しか登場していない。しかし翌90年には200回、91年は無数に。バブルは弾けて初めてそれと分かるのだ。

■可能性に挑む若者を重要視

バブルの光は強烈だ。しかしバブルは裏で働く者には届いていなかった。これだけ働いて月給9万円。安いな。ワタルはこの景気が永遠に続くと思っている。

大企業に勤めるサラリーマンはやりたい放題だ。タクシー代を含めすべて経費で落ちる。タクシー争奪戦も熾烈だ。運転手も強気だ。チップをもらってタケシも「最高だな」とつい声を上げる。

89年(平成元年)に発表された世界株式時価総額ランキングでは上位50社中32社が日本企業だった。日本企業の躍進は必ずしも財テクばかりではなかった。企業の研究開発費は約8兆円。特許の出願件数も約35万件を超え、世界をリードしていた。

潤沢な資金をベースに世界的なイノベーションも生まれていた。使い捨てカメラは世界で17億本を売り上げた。世界で初めて携帯電話からインターネットにつなげるiモードもこの頃に生まれている。iphone登場まで市場を席巻した。

「世界の先頭を走っていくというマインドがあったと思う。やっぱり自信もあったし、新しいことをとことんやろう。世の中を変える可能性があるし、成功する保証はないと思うのだが、そこを逃すよりも可能性を取る」(ベンチャー企業家の鎌田富久氏)

川添氏は「若者たちが情熱を持ってやりたいことを思いっきりやるというのが一番大事なんだよ。そのエネルギーが。大人たちはダサい。俺たちは格好いい。だから大人たちはどいてろと。俺たちがやることを見ていてくれっていうこういう精神がないとね。モノなんか生まれませんよ。すごい幸福感に包まれていた時代ですよ」と述べる。

街は疲れも眠りも知らなかった。しかし持てる者と持たざる者との間には残酷な格差が生まれていた。どこもかしこも金のあるなし、見た目で選別される。選ばれる側にならないとこのバブルは楽しめない。誰もが選ばれる側になろうと背伸びをしていた。

■バブルは弾ける運命に

89年、夏。ワタル、ひとみ、タケシの3人が住むアパート。

ワタルがアパートで貯金通帳を出してきて東京に出てきた金の匂いをかいで必死に貯めた400万円をタケシに見せ、「これを株にぶち込んで開店資金にする」と告白する。

金儲けするなら歌作るのはどうかとタケシがギターをつま弾きながら「オリジナルスマイル」を歌う。「ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワン・・・ひとそれぞれ好みはあるけど・・」。

ワタルは「きれいごと過ぎて気持ち悪いよ。ナンバーワンを目指さなくてどうするんだよ。誰かを踏んづけても上に行く。争ってぶん殴って。違うか」

タケシは「こういう優しい時代が来るから」と言うが、ワタルは「来ない」と反論する。「今はこれ」とひとみ。「プリプリ聴いた?」プリンセスプリンセスの『ダイアモンド』。反抗も心の屈折もない普通の女の子が、夢や欲望を開けっぴろげに歌った曲に、多くの女性が共感を寄せたという。

プリンセスプリンセスのボーカルでシンガーソングライターの岸谷香氏は「普通に育って、普通に大きくなった私たちにチャンスが巡ってきたっていうのはすごく感じましたね。世の女の子たちに、『なんか私もやっていいのかも』みたいな。何でもやっていいんだという気になれたと思うんですよね」と語っている。

■24時間戦えますか?

この時代、1つのCMからこの時代を象徴する流行語が生まれた。「24時間戦えますか?」バブル時代を動かすために深夜まで煌々と明かりが点いていた。この都市のサラリーマンの労働時間は今と比べて年間400時間多かった。

終点についても眠り込んだままのサラリーマンがいた。気になって付いていくと、向かったのは深夜のカプセルホテル。「睡眠時間は7時間、8時間取れるよ、ここでは。取れるけども熟睡というのはできないよ」。

「明日バッチリやろうかなという日は泊まらないとしょうがない」。地価の高騰で多くの人の家は郊外にあった。24時間戦うために睡眠を確保するためにはここで泊まるという。

この時代、日本人の平均給与は14%増加していたが、都心の地価は3倍、4倍になっていた。都心のマンション価格は平均年収の20倍近くになった。栃木や群馬からの新幹線通勤も急増。社内は仮眠室のような光景が広がっていた。

■オウム真理教はバブルの裏側

2019年秋。光が強烈な半面、影も濃い。いつの時代も報われないのは若者たちだ。この頃、オウム真理教が急速に信者を増やしていた。入信した信者の多くは高学歴の若者だった。金が幅を利かせる社会に違和感を感じ教団に救いを求めた。

しかし当の教団は信者から寄進された土地や株をバブルに乗じて膨らませていた。「オウムに入信した若者(私もその1人)は、そのバブルの真っ只中の日本に生き甲斐や幸福を見いだせず、逆に豊かさを捨てた禁欲生活に希望を追い求めました」

「オウムという宗教団体は物質的豊かさを求める資本主義という光。その強烈な光の裏側に強いコントラストを伴って、生まれた影であると私は捉えています」(アレフ元代表の野田成人氏)

89年12月29日の東京株式市場の株価は3万8885と史上最高値を更新した。市場関係者の中では数年後は「10万円も夢ではない」と豪語する者もいた。

この頃、日本の景気はバブルだと指摘する経済学者が現れた。一橋大学名誉教授の野口悠紀雄氏。バブル崩壊の継承を鳴らしたが、耳を貸す人はほとんどいなかった。

「地価がこのように激しく上がるということはあり得ないという直感が最初ですね。私は日本に土地が足りないというのは間違いだということを知っていましたし、これはバブルだという結論が出てきた。バブルの中にいる限り、人々はこれがバブルだということは意識できないんです。わかるのはバブルが崩壊してから後のことなんですよ」

■裁定取引で日本の株価を暴落させた米国

終わりは1990年とともにやってきた。年明け早々日経平均は2日連続で下落。2月には史上2番目の下げ幅を記録。3月には3万円の大台を割った。明日はどうなりますかと聞かれた証券マンは「こっちが聞きたい」と答える始末だった。

当時野村投信でトレーダーをしていた近藤駿介氏は売り一色の相場の中で暴落を何とか食い止めようと大量の買い注文を出していた。

「締め上げてやれば相手はギブアップする。つまり資金の量で野村は負けることはないと思っていたんですよ。売り物のかたまりを落としても(買っても)まだ売り物が出てくる。もう誰が売っているんだ?不気味ですよね。何が起きているのか正確にわかっていない。見えないとこから、弾が飛んでくる」

相手はウォール街だった。バブル崩壊を虎視眈々と狙っていたアメリカの証券各社は示し合わせたかのように激しい売りを浴びせていた。彼らはまだ日本で浸透していなかった裁定取引(Arbitrage)という複雑な手法を使っていた。

裁定取引とは先物と現物を同時に売買しながら、その価格差を利益にする手法だ。暴落によって先物と現物の価格差が広がる時を狙って裁定取引を仕掛け、巨額の利益を上げていた。

元モルガン・スタンレー証券日本支社長ジャック・ワッズワース氏は「当時、日本の株式市場は過大評価されていました。暴落は当然の帰結でした。しかし日本の投資家で『裁定取引』を理解する人はほとんどいませんでした。暴落しているときに買い続ければ大損するのは間違いないのです。私たちは当然のことをしていた。野村が間違っていたのです。それは自分たちの責任です。残念なことですがね」と笑う。

近藤氏は「最初から”機関銃に竹やり”だった。今の人から見ると愚かだと思うかもしれないけど、当時は真剣だったんです。気が付かなかったんです」と敗戦の弁を語る。

■若者たちのエネルギーは笑えない!

1990年1月。バブル崩壊。バブルはばかなお祭り騒ぎと映るだろう。でもタケシには夢を追いかけるみんなのエネルギーまでは笑い飛ばす気にはならない。そのむき出しの本気さこそ21世紀の俺たちが失った最大のものなのかもしれない。俺たちは諦めることに慣れすぎたんではないか。

もちろん最後はハッピーな話も用意されていた。バブル実業家と別れ、ワタルのアパートにひとみが戻っていた。証券会社から送られてきた株の報告書がテーブルの上に置かれていた。400万円で購入したアップルコンピュータの株価が600万円に化けていた。

バブル崩壊で日本の株価は崩壊した。アメリカのアップルは躍進していた。「もみ上げ(ワタル)、あんた何者なんだ?」

ひとみ「訳がわからないけど、ワタルのためにこうしてくれた」。ワタルは「この金で、あのもみ上げに見つけてもらえる場所を作る。俺たちはまた会える。タケシさん、本当にありがとう」