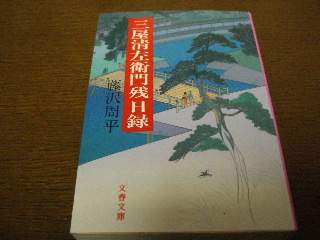

『三屋清左衛門雑日録』

サラリーマン生活に終止符を打ってもうほぼ6カ月。昔ならとっくに隠居生活なのだろうが、今の時代はそんなことは夢のまた夢。とにかくまだまだ働き続けるのがむしろ世の常識。もちろん、役職はなくなり、会社組織の第一線から外れるものの、さりとて、まだ現役時代の余韻は十分残しており、何とも立場は微妙である。

それまで長年勤めた組織の末端に残るとなると、なおさらだ。こちらも現役との対応に微妙なものを感じるし、向こうは向こうで年配の部下を持つことの気苦労もあるはずだ。この関係の微妙さはなかなかのものではある。

本当なら、それまで勤めた組織とスパッと縁を切るのが一番のはずだ。それがなかなか格好良くできないのが生臭いところである。生活面、経済面、体力・気力面など、どれを取ってみても、そうできない要素が多い。社会の制度設計が「人生80年時代」になってしまったからである。

藤沢周平の『三屋静左衛門雑日録』は家督をゆずり、離れに起臥する隠居の身となった清左衛門が自らに課した日録を綴った形を取った長編小説。世間から隔てられた寂寥感、老いた身を襲う悔恨等々がにじみ出ており、何とも味わい深いものがある。

しかし、心境的にはシンパシーを感じるものの、この境遇の大きな違いはなぜか。単なる時代のせいか。家督をゆずることもなく、隠居もできずなお働き続けなければならない。働き続けることは喜びなのか、それとも悲しみなのか、よく分からない。嬉しいようで、そうでないような・・・。これは何なのだろう。考えさせてくれる作品である。