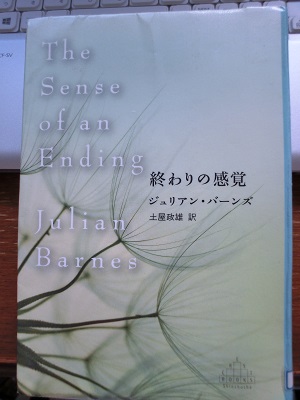

『終わりの感覚』

書名:『終わりの記憶』(原題『THE SENSE OF AN ENDING』新潮社)

著者:ジュリアン・バーンズ(2011年に本書で英ブッカー賞受賞)

訳:土屋政雄

最初に飯田橋ギンレイホールで見たのは映画「ベロニカとの記憶」だった。よく分からなかった。

「小さな中古カメラ店を営みながら独り穏やかに引退生活を送るトニー。ある日、見知らぬ弁護士から手紙が届く。40年も前の初恋相手ベロニカの母親の遺品を伝えるものだった・・・。奇妙な遺品が青春時代の苦い思い出を呼び覚ましていく、老いと記憶をめぐるミステリードラマ」(ギンレイ通信Vol201)

それで訳書があると思って光が丘図書館で調べると、原作があった。それがこれだった。「精緻、深遠、洗練。英国を代表する作家の手になる優美でサスペンスフルな中編小説」(川本三郎氏)とあった。

「生きることとは過去を思いだすことなのかもしれない。年齢を重ねるほど過ぎ去った時がよみがえる。とりわけ多感な青春時代が。決して懐かしいのではない。長く忘れていた、いわば『音信不通』だった過去はあくまでも苦く重い。リタイアした60代なかばの主人公が青春時代を思い出してゆく。初めての恋人。若くして自殺した頭のいい友人。そして隠された謎が明らかになってゆく。思い出すとは悔恨に向き合うことなのだろう」(アニータ・ブルックナー)